診療実績・臨床指標

診療実績

- 2020(令和2)年度

- 2019(令和元)年度

- 2018(平成30)年度

- 2017(平成29)年度

- 2016(平成28)年度

- 2015(平成27)年度

- 2014(平成26)年度

- 2013(平成25)年度

臨床指標

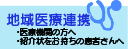

【入院患者の転倒転落発生率<医療安全>】

入院患者全体のうち、医療安全管理室に転倒転落の報告がされた件数の割合を示しています。

入院中は、ベッド周辺、歩行途中、トイレの際など思わぬところで転倒転落が起こりえます。転倒転落によって骨折などが生じた場合は患者さんのQOL(生活の質)の低下をきたし、在院日数の長期化にもつながります。発生原因としては、入院という環境の変化や疾患そのもの、また治療・手術になどによる身体的なものなど、さまざまなリスク要因があります。患者さんの転倒転落を完全に防ぐことは困難ですが、その発生を可能な限り防ぐために、医療スタッフはリスク要因をしっかり把握し全力で予防に取り組む必要があります。

入院中は、ベッド周辺、歩行途中、トイレの際など思わぬところで転倒転落が起こりえます。転倒転落によって骨折などが生じた場合は患者さんのQOL(生活の質)の低下をきたし、在院日数の長期化にもつながります。発生原因としては、入院という環境の変化や疾患そのもの、また治療・手術になどによる身体的なものなど、さまざまなリスク要因があります。患者さんの転倒転落を完全に防ぐことは困難ですが、その発生を可能な限り防ぐために、医療スタッフはリスク要因をしっかり把握し全力で予防に取り組む必要があります。

(値の解釈)

より低い値が望ましい

(指標の計算方法)

分子:インシデント・アクシデントレポートが提出された入院中の転倒・転落件数×1000

分母:延べ入院患者数

※‰(パーミル)は、入院患者1000人あたりの件数を表しています

より低い値が望ましい

(指標の計算方法)

分子:インシデント・アクシデントレポートが提出された入院中の転倒・転落件数×1000

分母:延べ入院患者数

※‰(パーミル)は、入院患者1000人あたりの件数を表しています

| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |

| 入院延べ患者人数 (分母b) |

111,953 | 110,866 | 100,172 |

| 転倒転落件数 (分子a) |

379 | 333 | 375 |

| 転倒転落発生率 (‰ パーミル) |

3.38 | 2.99 | 3.74 |

当院では、入院時の持ち物には滑りにくいかかとのある履物をお持ちいただくようお願いしており、入院時の案内を行う際には転倒転落に対する注意点を説明しています。転倒転落に関する危険性についてはリスク評価を行い必要な対策を講じており、万が一転倒転落が起きても、なるべく外傷が少なくてすむような環境調整を行っています。また、ナースコールに代わるセンサー類を複数採用し中央管理しています。患者さんの転倒リスクを評価した後、必要に応じて早急にこのセンサーマットを設置することで転倒転落の逓減に繋がっています。

(医療安全管理室)

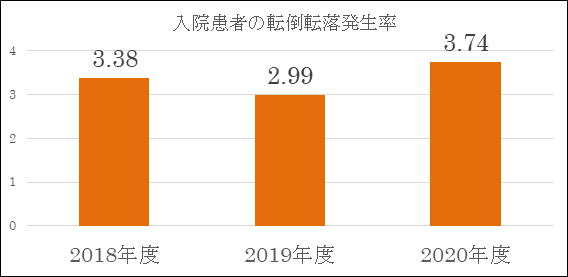

【入院患者MRSAおよびESBL新規発生率<感染制御>】

耐性菌や院内感染拡大しやすい重要な微生物に対する発生状況を監視し、各部署への感染対策実施状況の確認や見直し、アウトブレイクの早期発見・早期対応に役立てます。

(指標の計算方法)

MRSA・ESBL新規発生率

分子:入院患者MRSA・ESBL新規検出件数×1000

分母:延べ入院患者数

MRSA・ESBL新規発生率

分子:入院患者MRSA・ESBL新規検出件数×1000

分母:延べ入院患者数

【結果】

当院の入院患者でMRSA、ESBL、緑膿菌の新規検出件数は昨年度よりやや上昇を認めてますが、アウトブレイクすることはなく経過しています。持ち込み事例も含まれており0(ゼロ)には出来ていませんが、より低い水準を維持する為手指消毒剤の使用量の向上に取り組んでいます。日々の感染対策を継続していきます。

当院の入院患者でMRSA、ESBL、緑膿菌の新規検出件数は昨年度よりやや上昇を認めてますが、アウトブレイクすることはなく経過しています。持ち込み事例も含まれており0(ゼロ)には出来ていませんが、より低い水準を維持する為手指消毒剤の使用量の向上に取り組んでいます。日々の感染対策を継続していきます。

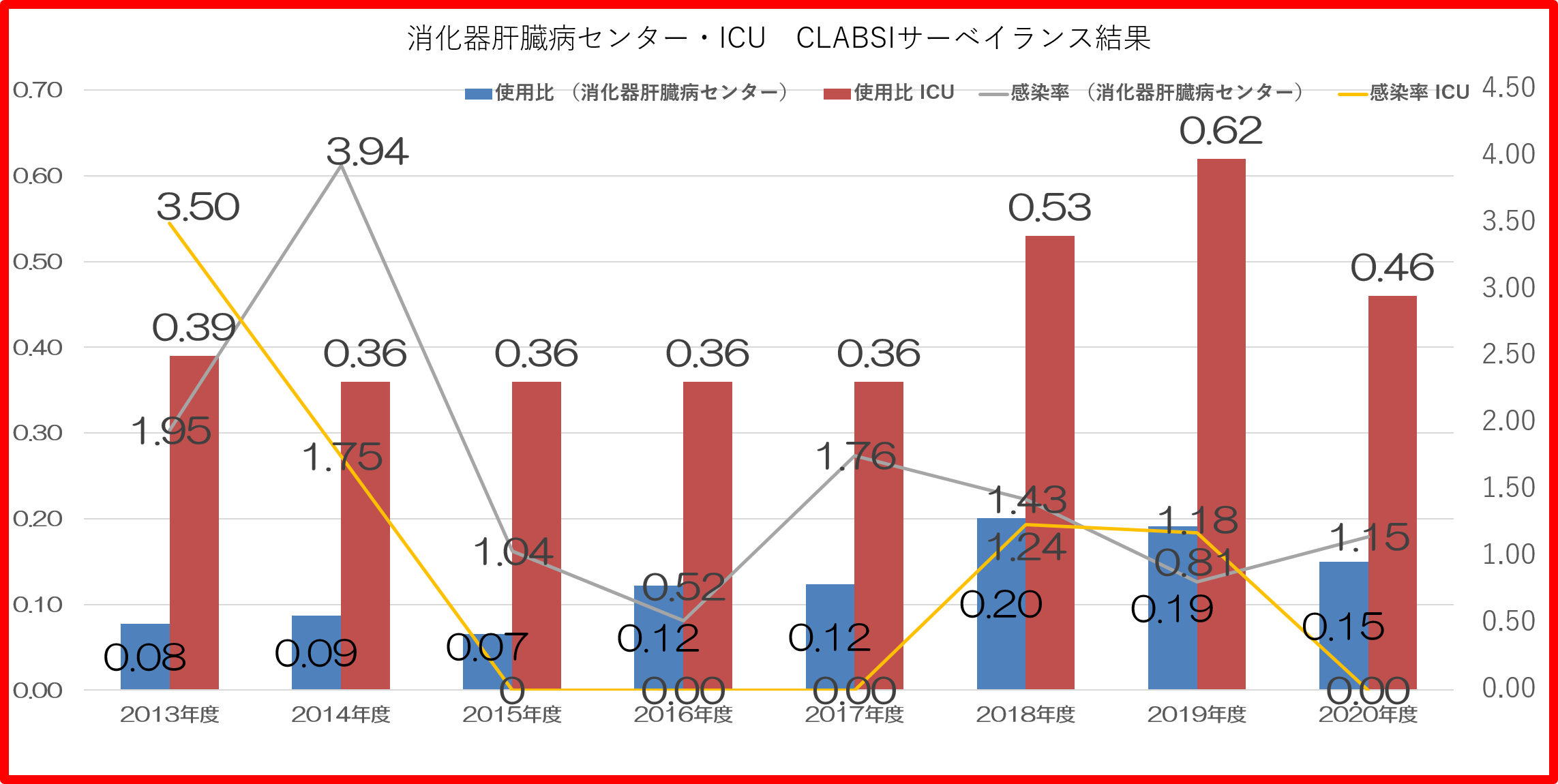

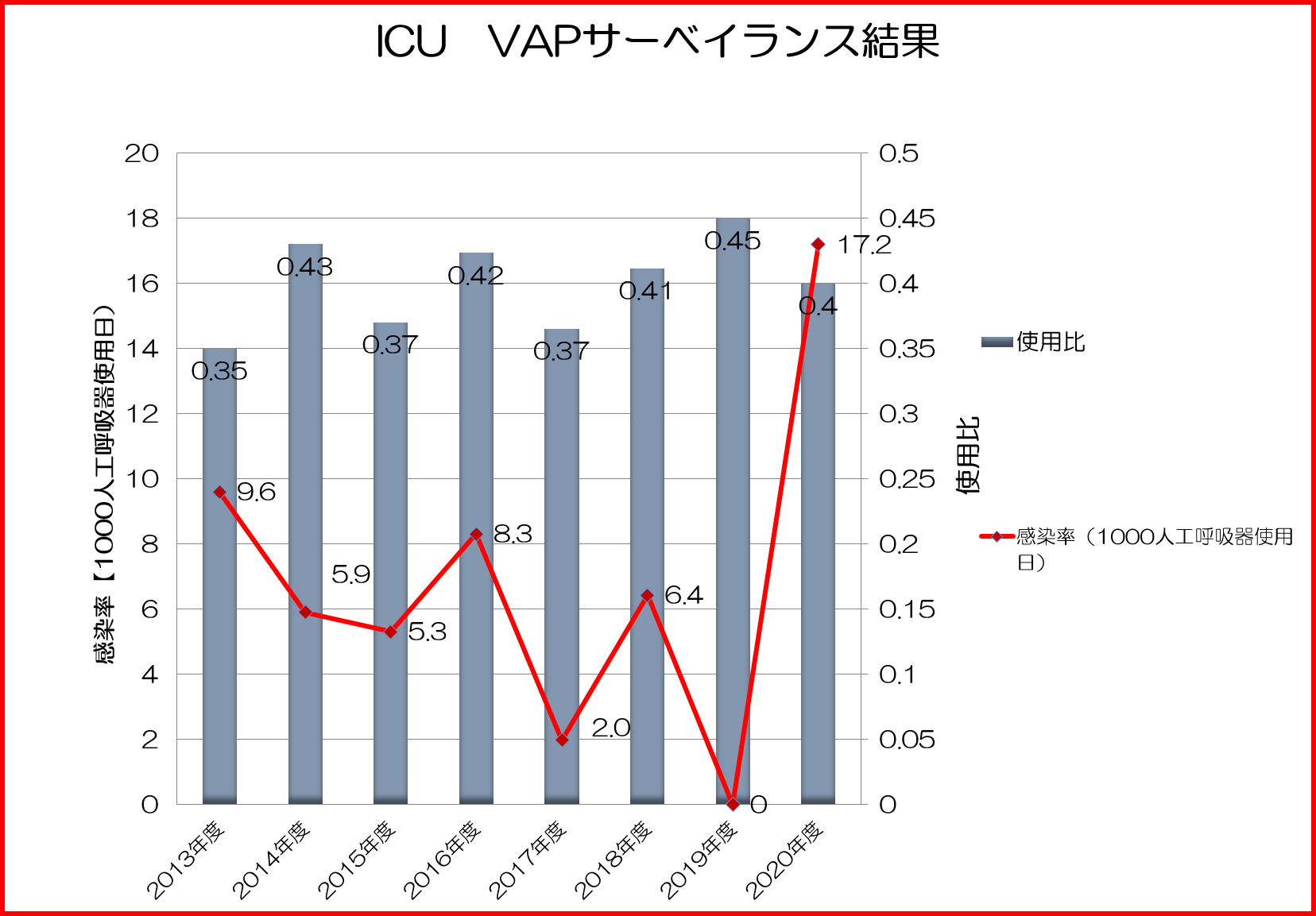

当院は、中心静脈カテーテル関連血流感染(CLABSI)・人工呼吸器関連肺炎)感染(VAP)・消化器外科手術部位感染(SSI)サーベイランスを実施しております。

サーベイランスの目的は、感染症の発生状況を知り、現在の感染対策を改善していくことです。

サーベイランスの目的は、感染症の発生状況を知り、現在の感染対策を改善していくことです。

【中心静脈カテーテル関連血流感染(CLABSI)感染率及び使用比】

中心静脈カテーテルは、心臓に近い大きな静脈血管へカテーテルを挿入し、高カロリーな輸液製剤や特殊な輸液製剤などを安定して投与できます。しかし、カテーテルは身体にとっては、異物であり、使用することで感染のリスクとなります。感染率などを明確にし、感染防止のための皮膚消毒や輸液操作の感染防止技術を評価・改善、そして感染率の低下を目標に努めます。

(指標の計算方法)

感染率(1000カテーテル使用日)〈1000日間カテーテルを使用するとどの程度感染が起こるのか〉

分子:中心静脈カテーテル関連血流感染件数×1000

分母:延べ中心静脈カテーテル使用患者数

使用比〈中心静脈カテーテルがどの程度使用されているか 1に近づけば感染リスクが高くなる〉

分子:延べ中心静脈カテーテル使用患者数

分母:延べ入院患者数

感染率(1000カテーテル使用日)〈1000日間カテーテルを使用するとどの程度感染が起こるのか〉

分子:中心静脈カテーテル関連血流感染件数×1000

分母:延べ中心静脈カテーテル使用患者数

使用比〈中心静脈カテーテルがどの程度使用されているか 1に近づけば感染リスクが高くなる〉

分子:延べ中心静脈カテーテル使用患者数

分母:延べ入院患者数

【結果】

当院は、人工呼吸器の使用頻度が多く感染のリスクが高いICUで、VAPサーベイランスを実施しています。感染率は、年々低下していましたが、2020年度は、感染率が増加しました。CDC(アメリカ疾病管理予防センター)ガイドラインや、日本集中治療医学会で報告されている感染防止対策を取り入れ、実施していることが人工呼吸器関連感染防止技術向上繋がります。使用比は、横ばい状態です。今後、感染リスクを下げるために早期抜管も含めて評価、対策を行って行きます。

当院は、人工呼吸器の使用頻度が多く感染のリスクが高いICUで、VAPサーベイランスを実施しています。感染率は、年々低下していましたが、2020年度は、感染率が増加しました。CDC(アメリカ疾病管理予防センター)ガイドラインや、日本集中治療医学会で報告されている感染防止対策を取り入れ、実施していることが人工呼吸器関連感染防止技術向上繋がります。使用比は、横ばい状態です。今後、感染リスクを下げるために早期抜管も含めて評価、対策を行って行きます。

(感染制御室)

【消化器外科手術部位感染(SSI)感染率<感染制御>】

全米院内サーベイランス(NHSN)で報告されているデータでは、手術部位感染は、医療関連感染のうち3番目に多く、入院患者におけるすべての病院感染の15%くらいを占めていると言われています。手術部位感染は、重症化や死亡に繋がるリスクが高く、感染予防が重要だと考えます。

(指標の計算方法)

SSI感染率

分子:感染件数×100

分母:手術件数

SSI感染率

分子:感染件数×100

分母:手術件数

※SIRとは:標準化感染比のことを示し、NHSNのデータを標準に考えると自施設のSSIがどの程度多く発症しているのか数値化したもの

【結果】

当院は、感染リスクが高い消化器外科で、サーベイランスを実施しています。全体の感染率は、5.7%で、厚生労働省が実施しているサーベイランスシステムのデータと比較すると、中央値よりも低い値を示しています。今後も感染率の低下を目指します。

当院は、感染リスクが高い消化器外科で、サーベイランスを実施しています。全体の感染率は、5.7%で、厚生労働省が実施しているサーベイランスシステムのデータと比較すると、中央値よりも低い値を示しています。今後も感染率の低下を目指します。

(感染制御室)

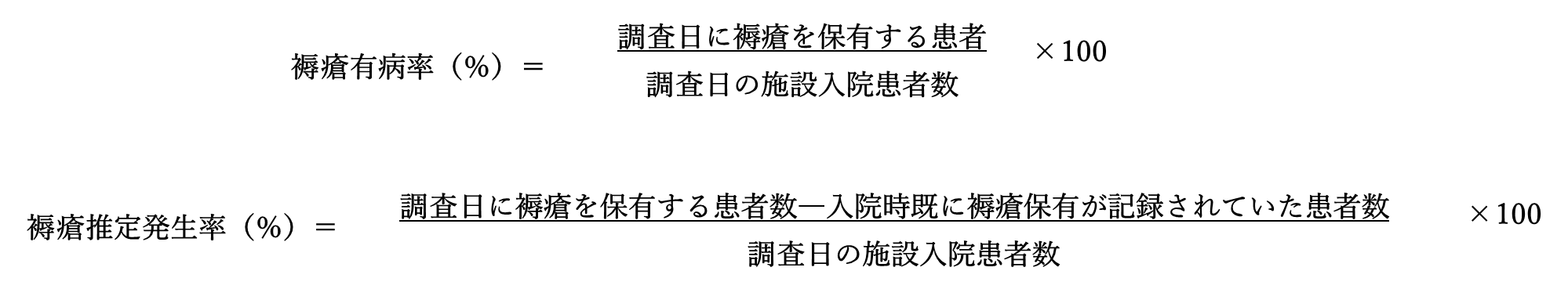

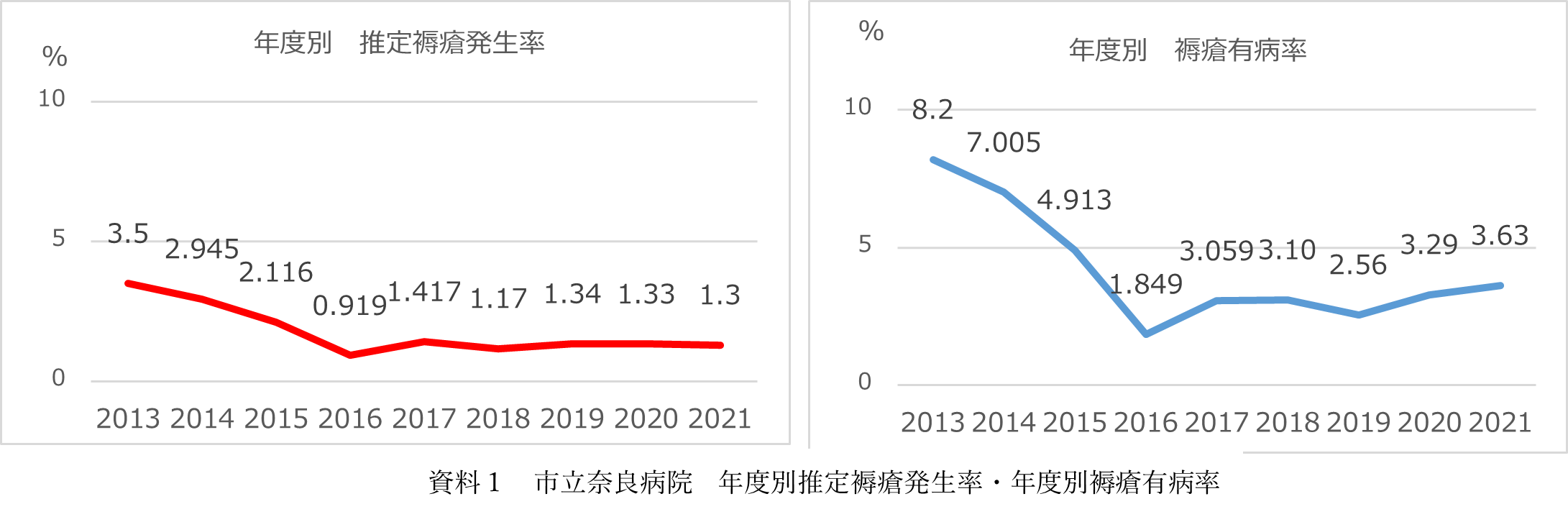

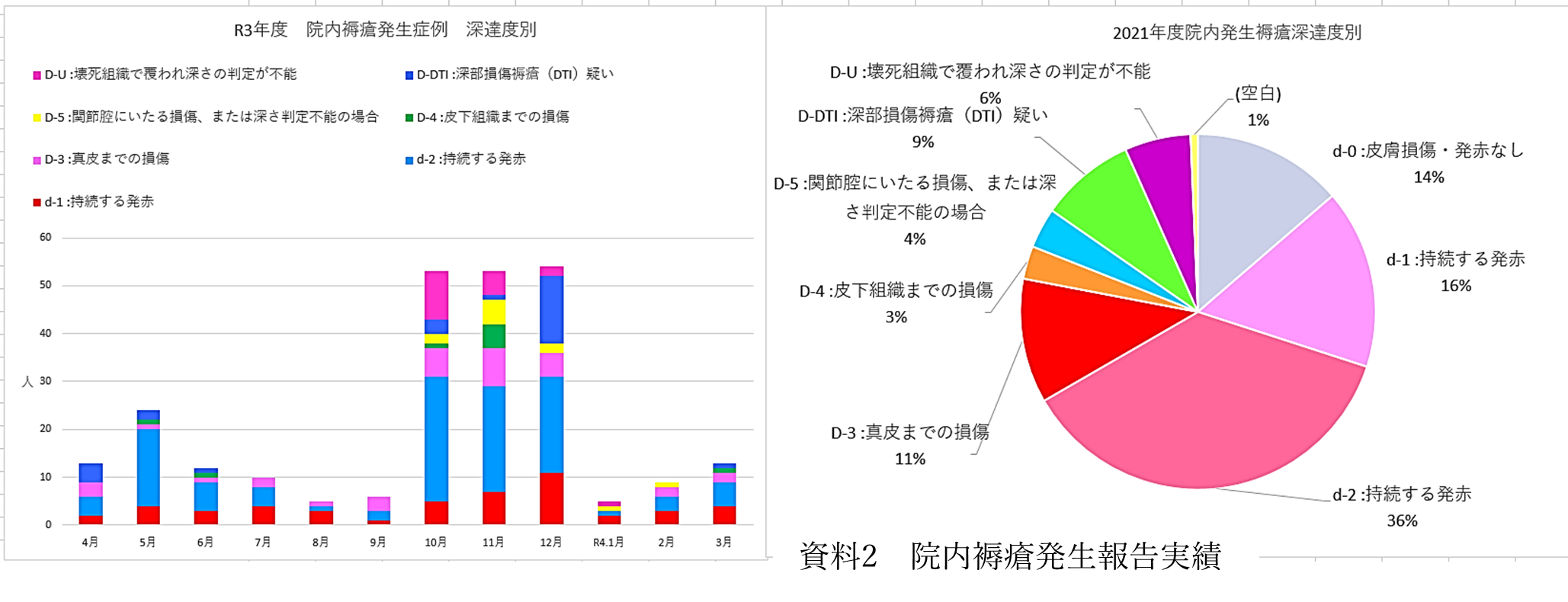

【褥瘡有病率・褥瘡推定発生率<褥瘡対策>】

褥瘡対策委員会 臨床指標(2021年度)

当院値の定義・算出方法:

当院値の定義・算出方法:

院内褥瘡対策の現状:

入院時及び患者の状態変化に応じ病棟褥瘡専任看護師が中心となり、褥瘡危険因子リスク評価や体圧分散寝具の選択等を行っております。今年度は、褥瘡対策物品の見直し等を実施しました。NSTと委員会を共同開催し、情報共有と早期の褥瘡治癒を目指した活動を行っております。(資料1)

入院時及び患者の状態変化に応じ病棟褥瘡専任看護師が中心となり、褥瘡危険因子リスク評価や体圧分散寝具の選択等を行っております。今年度は、褥瘡対策物品の見直し等を実施しました。NSTと委員会を共同開催し、情報共有と早期の褥瘡治癒を目指した活動を行っております。(資料1)

その結果、推定褥瘡発生率は -0.03%(資料1)でした。 院内褥瘡発生では10月から12月にかけて増加傾向でした。

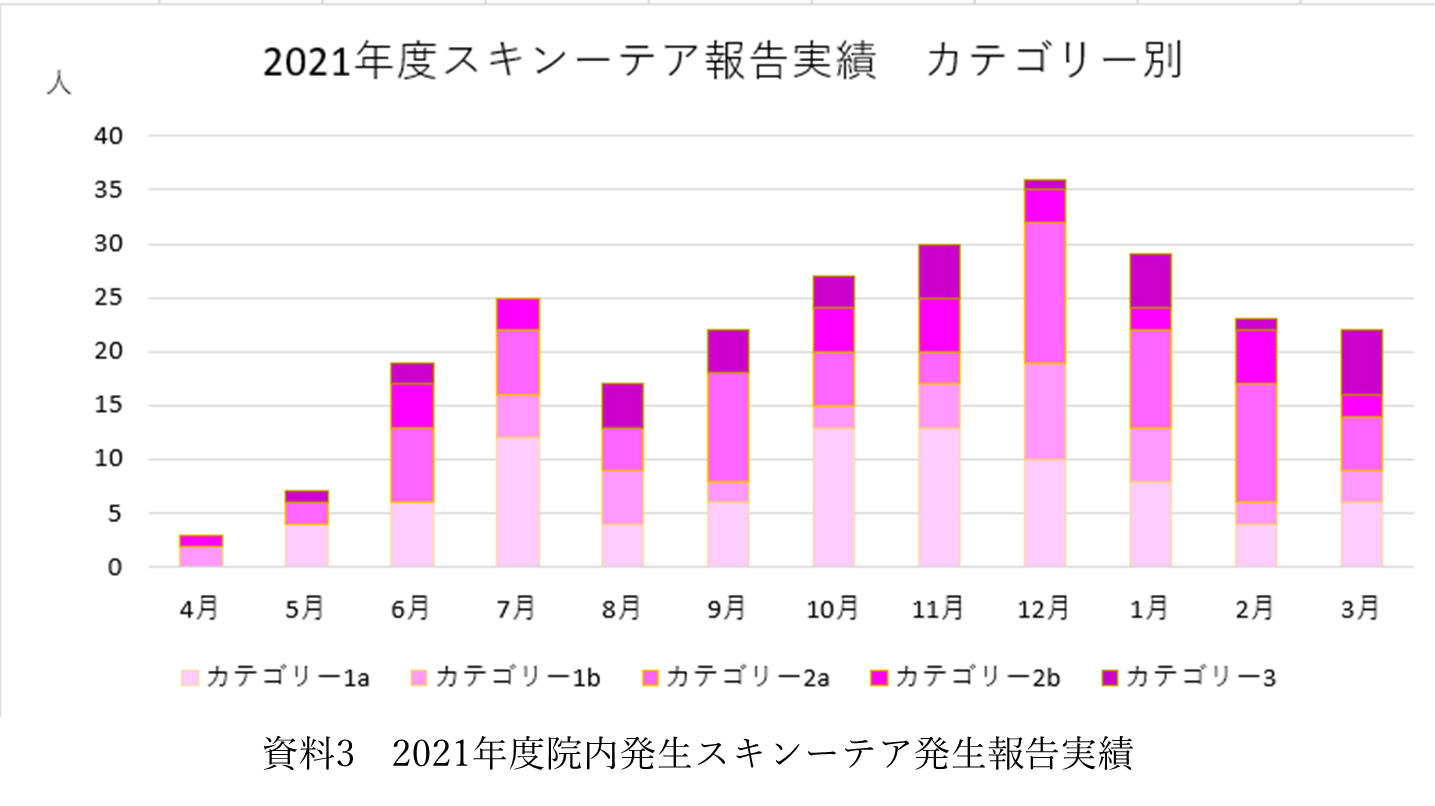

院内発生スキンーテアの結果は、資料3の通りです。褥瘡、スキンーテアいずれにおいても10月から増加傾向でした。

2022年度に向けて、アセスメントと予防策の徹底に取り組んでいきたいと思います。

院内発生スキンーテアの結果は、資料3の通りです。褥瘡、スキンーテアいずれにおいても10月から増加傾向でした。

2022年度に向けて、アセスメントと予防策の徹底に取り組んでいきたいと思います。

(褥瘡対策委員会)